juil. 03

20220

Warning: Use of undefined constant comments - assumed 'comments' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/clients/9f1a1df576bbbfda28fad54a97c73600/web/wp/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-1.php on line 12

comments

Warning: Use of undefined constant by - assumed 'by' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/clients/9f1a1df576bbbfda28fad54a97c73600/web/wp/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-1.php on line 13

By Valerie Lemoisson

Warning: Use of undefined constant in - assumed 'in' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/clients/9f1a1df576bbbfda28fad54a97c73600/web/wp/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-1.php on line 14

In Allgemein

Warning: Use of undefined constant tr_tags - assumed 'tr_tags' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/clients/9f1a1df576bbbfda28fad54a97c73600/web/wp/wp-content/themes/purity/functions.php on line 550

Tagsamnesia and memory big family 9 big woman ant little man bloodline castle famille révolutionnaire four sons genesis number one ghost la naissance de la république pandemia pandémie peinture symboliste surréaliste photos de famille portraits portraits de famille the big family the book of amnesia trois camarades white shirt and blue trousers Zhang Xiaogang

Zhang Xiaogang

Warning: Use of undefined constant tr_read_more - assumed 'tr_read_more' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/clients/9f1a1df576bbbfda28fad54a97c73600/web/wp/wp-content/themes/purity/templates/blog/right-sidebar-1.php on line 19

“Portraits de l’âme chinoise moderne”

Zhang Xiaogang, né en 1958, en Chine est un peintre symboliste et surréaliste. Il est très célèbre pour sa série “Bloodline” commencée en 1993. Ses tableaux autour du concept multiforme de “famille” s’inspirent des photos de famille de la période de la Révolution Culturelle. Depuis les années 2000, Zhang Xiaogang essaie de se réinventer avec de nouvelles créations bien différentes. Il a déclaré : “La série Bloodline est comme un sort magique qui aveugle les gens. Rien d’autre que j’ai fait n’a reçu le même niveau d’attention”.

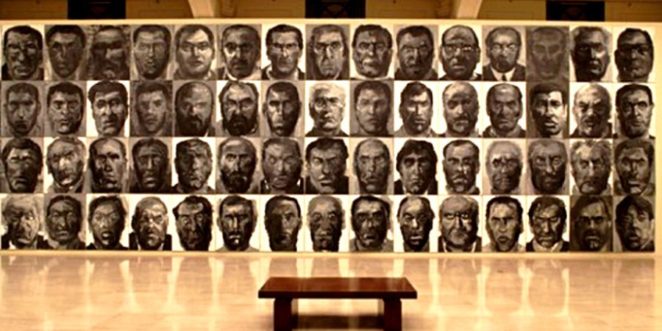

SA SERIE “BLOODLINE : The big family”

“La série Bloodline représente l’une des périodes les plus importantes et un tournant dans ma carrière artistique”

L’idée de famille a changé avec la création de la République populaire de Chine. Une nouvelle pratique du collectivisme a été fondée et de nombreuses personnes ont lutté dans un monde qui donnait la priorité au pays et considérait l’État comme une nouvelle sorte de famille. Avec cette série de tableaux Zhang Xiaogang représente sans fin une famille “standardisée” en proie à une quête de la place de l’individu au sein d’une société chinoise déshumanisée.

En voyage en Allemagne au début des années 90, Zhang Xiaogang dit avoir été influencé par le travail de l’artiste Gerhard Richter. En interview, l’artiste déclarait “Richter a regardé les photos et a vu leur histoire et leur signification, ce qui m’a beaucoup inspiré. J’ai commencé à prêter attention à l’histoire, à la culture et à l’esthétique derrière les images et j’ai distillé ces choses dans mon propre langage artistique”

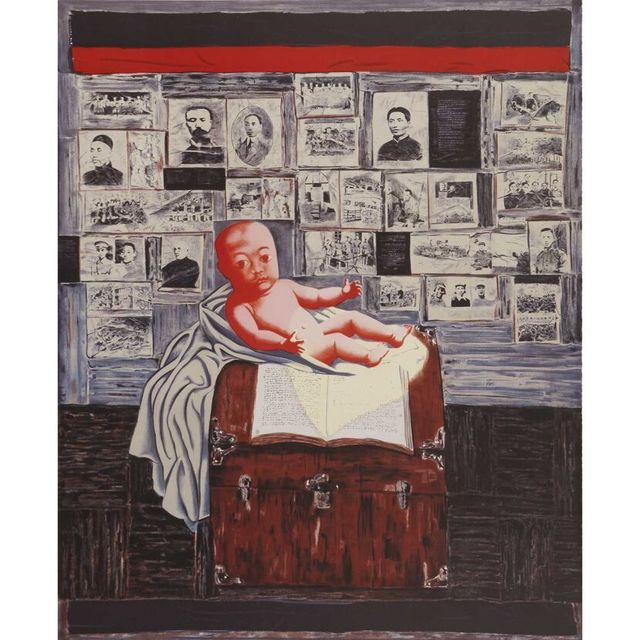

Pour Zhang Xiaogang, tout a commencé en 1991 avec la création de ce tableau. Il utilisait pour la première fois la photographie dans son processus de peinture : “c’est l’étincelle qui m’a donné un indice et une raison d’utiliser des photos dans ma future pratique”. En triant de vieilles photos, l’artiste est tombé par hasard sur une vieille photo de membres du Parti communiste pendant la République de Chine et a décidé d’en faire l’arrière plan “historique et culturel” de son tableau.

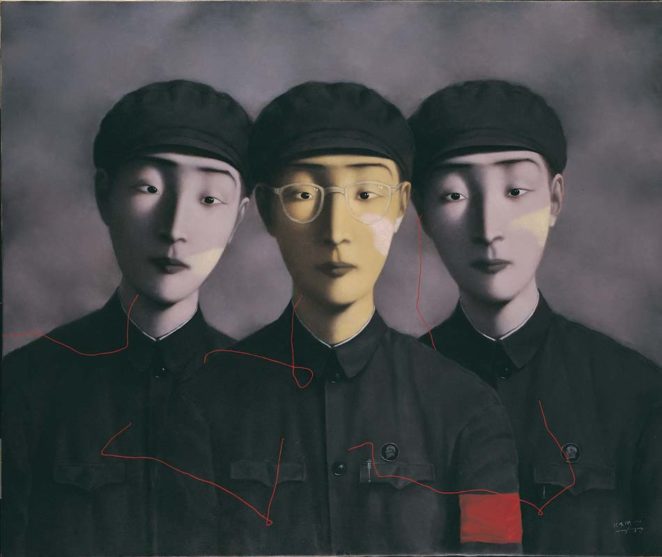

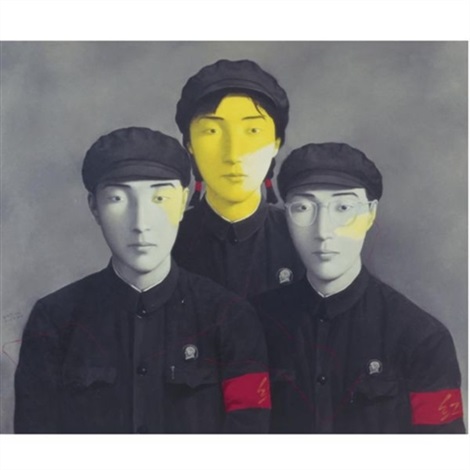

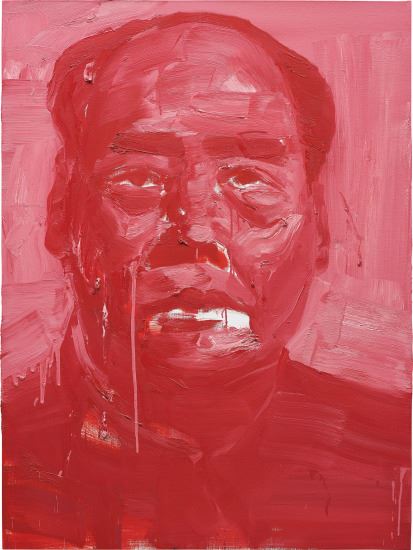

Il commence véritablement à se consacrer à sa série bien connue à partir de 1993. Avec “Trois camarades”, l’artiste ne peint pas une famille chinoise standard mais des “camarades” appartenant à la grande “famille révolutionnaire” au service du grand Timonier Mao, où tous les individus étaient frères et soeurs, indépendamment des liens familiaux.

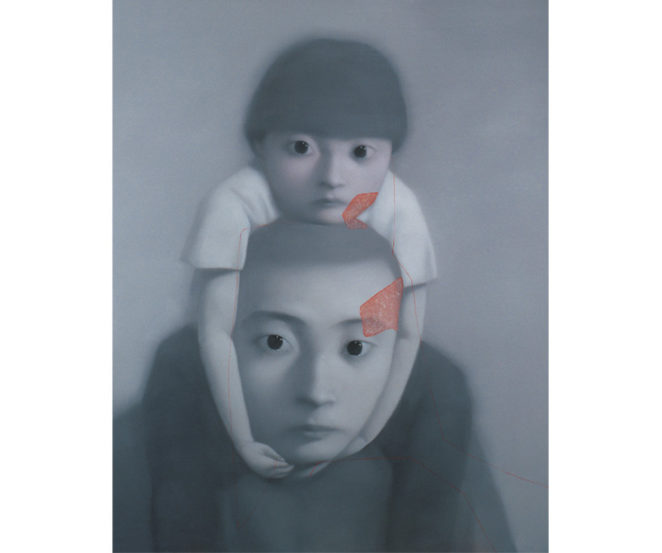

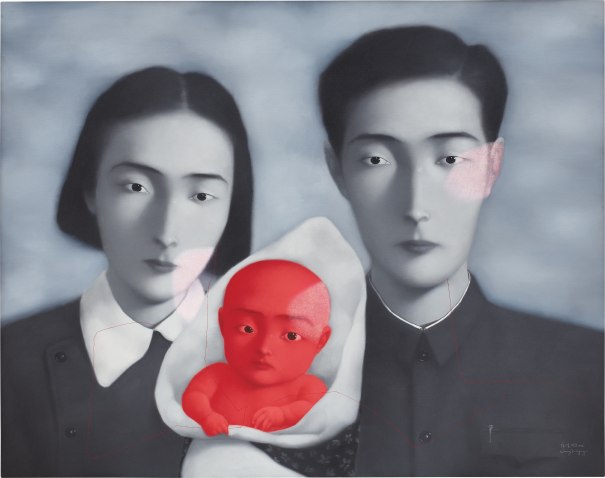

Big family 9 – 1996

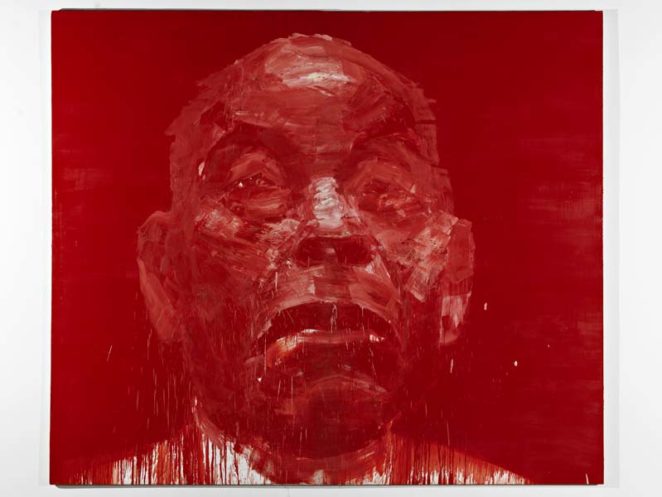

Avec “Big family 9” Zhang Xiaogang s’est inspiré d’une photo de famille montrant ses parents et son frère aîné. Sur de nombreuses toiles l’enfant est représenté en rouge pour symboliser “Rouges de deuxième génération”, le produit de la Chine nouvelle. Il faut voir aussi dans ces représentations que chaque famille détient des souvenirs personnels mais aussi que chaque famille détient les souvenirs de tout un peuple.

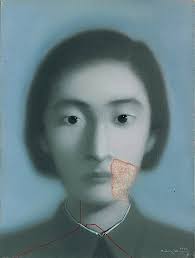

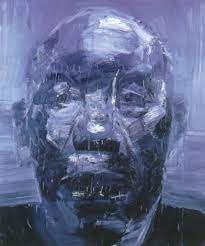

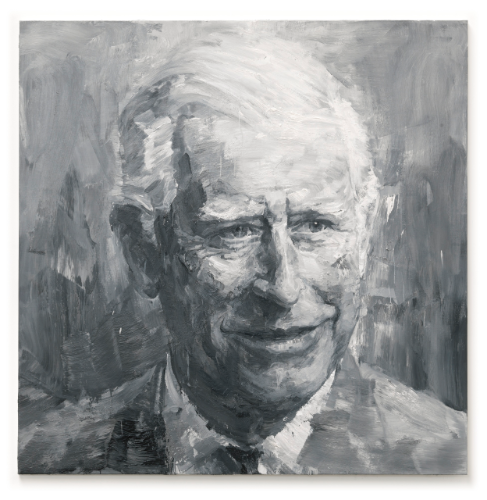

Zhang Xiaogang utilise dans ses compositions des conventions traditionnelles chinoises : il utilise une lumière dramatique et des fonds neutres pour idéaliser ses sujets. Mais ses personnages sont peints avec une finition nacrée rappelant la porcelaine, ce qui procure un sentiment de nostalgie. Il se dégage de ces représentations une lumière douce que l’on peut observer dans les vieilles photos, ce qui donne un sens à l’histoire qui veut être racontée et laisse transparaître une indéniable poésie.

En 2012-13 Zhang Xiaogang aborde dans une nouvelle série de toiles les relations complexes qu’il entretient avec sa famille. Les personnages représentés (père, mère, enfant) semblent ensemble mais désespérément seuls. Par la suite l’artiste va créer une série de portraits “individuels” comportant des marques translucides étranges, comme des taches de naissance.

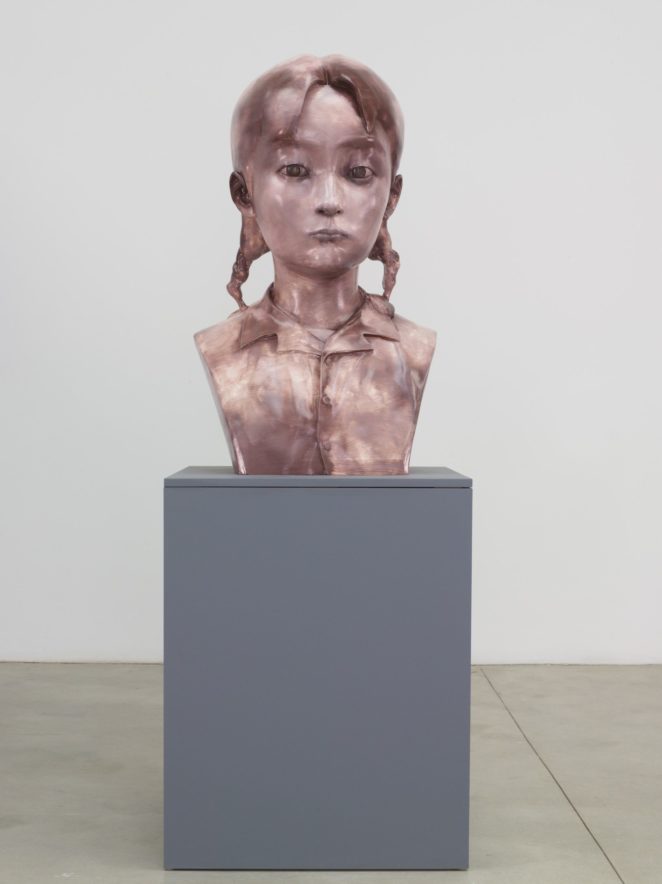

SES SCULPTURES

Zhang Xiaogang a récemment commencé, en 2007, à recréer ses anciens personnages de la série “Bloodline” mais en trois dimensions. Malgré le succès et les effets de “Bloodline” , les œuvres les plus récentes de Zhang trouvent un écho modéré auprès de son public. Les sculptures, en bronze, expriment le besoin de raconter des histoires entre les membres de la famille et évoquent des sentiments de relations humaines fondamentales.

SES NOUVELLES CREATIONS

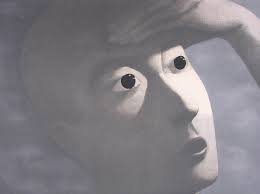

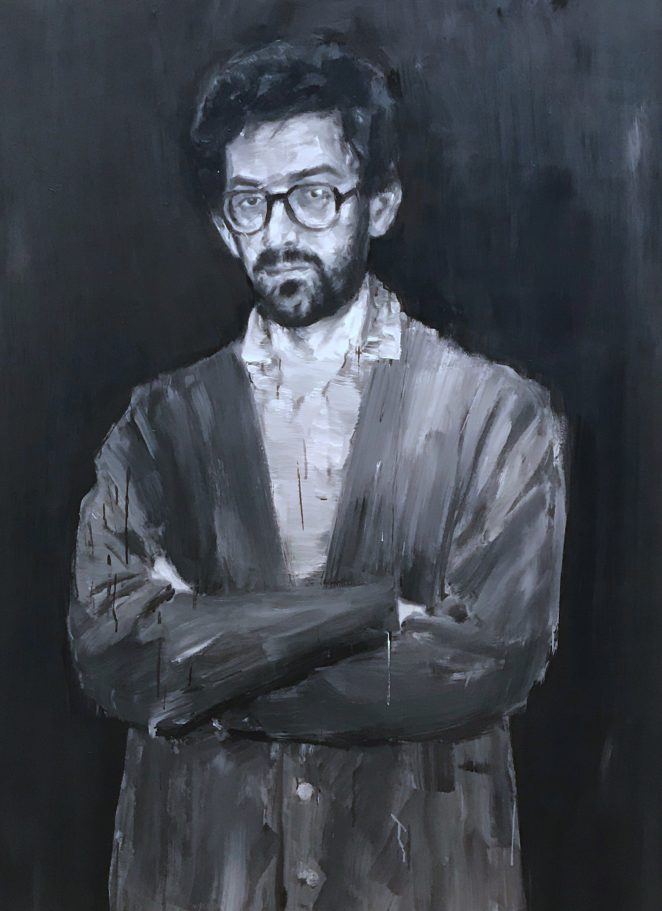

Dans ces œuvres récentes, une nouvelle dynamique de composition a émergé à travers les figures. Dans la précédente série de portraits figuratifs de l’artiste, les sujets sont présentés en groupes. Dans ces nouveaux portraits, une puissante apesanteur ou instabilité se dégage. Les personnages dérivent sur la toile, projetant un sentiment d’isolement et d’aliénation par rapport à leur environnement. L’artiste a introduit des compositions de collage dans sa pratique, déchirant et superposant le papier en œuvres texturées qui mettent l’accent sur la nature fragmentaire de la mémoire. La technique du collage se confond avec l’acte de peindre, les deux présentant des exécutions correspondantes de la création à la fois physique et cérébrale. La composition tant technique que figurative des œuvres reflète la vaste interrogation de l’artiste sur la nature de la peinture en tant que manifestation physique de l’inconscient et en tant qu’interprétation de la mémoire individuelle et collective.

SA NOUVELLE IDENTITE PICTURALE

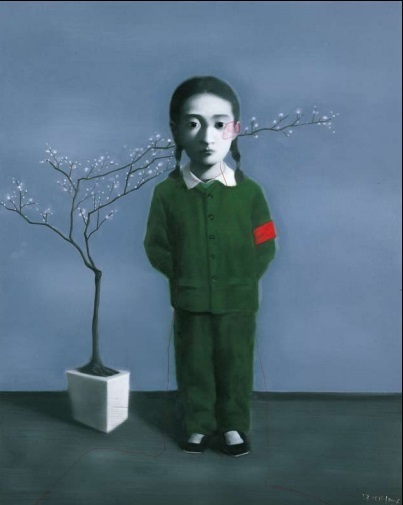

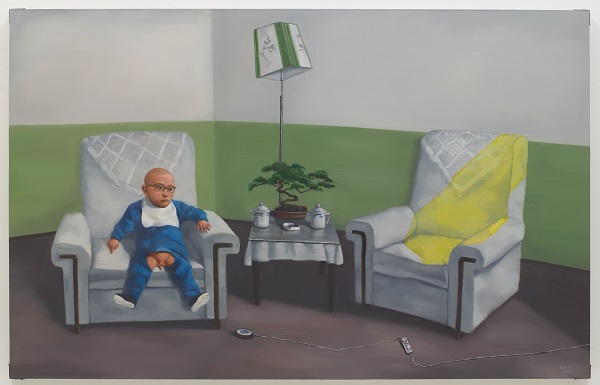

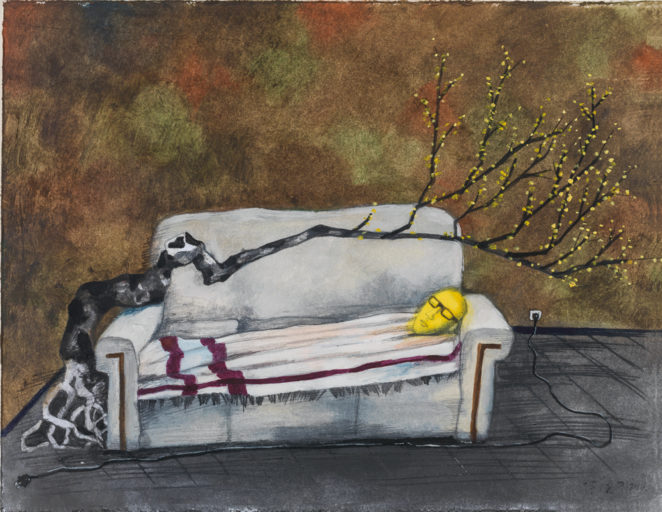

En 2012, Zhang Xiaogang commence une nouvelle série de toiles très surprenantes : sans aucun personnages alors que tout son art reposait avant sur ce principe. L’artiste nous présente des espaces vides et nous invite dans son espace privé. Pour autant nous ne ressentons pas un apaisement dans ce travail, les toiles sont manifestement hantées par le vide et les ombres du passé même si les branches de fleurs de pruniers, souvent présentes dans ces toiles, symbolisent une promesse d’espoir et du printemps à venir. L’absence de figure humaine rend la symbolique des objets présents encore plus significative et intense. Il conserve néanmoins les éléments essentiels utilisés précédemment : les tâches de lumière, les lignes géométriques, le style révolutionnaire culturel standard (avec les vêtements). Il trouve ici un nouveau langage pour réincarner tous les éléments de son oeuvre dans des compositions sur toiles qui pourraient être des installations.

SA REPONSE A LA PANDEMIE

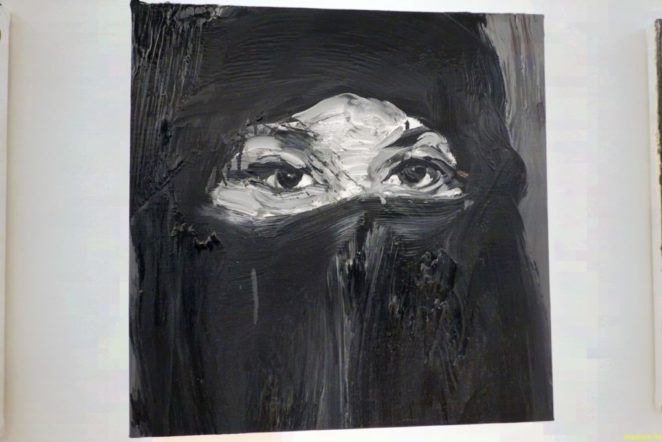

Zhang Xiaogang a créé cet autoportrait en avril 2020, alors qu’il était confiné avec son épouse et que la Chine luttait contre le virus. Selon moi, la cloche fournit une métaphore de l’isolement psychique et de la dépression. Le chien masqué, en équilibre précaire sur un piédestal transmet ce que Zhang Xiaogang a décrit comme “le sentiment d’impuissance”

Avec “Castle”, créé aussi en 2020, l’artiste nous plonge dans un rêve onirique. Au centre Zhang Xiaogang juxtapose deux bâtiments jaunes d’époques différentes (typiques des années 50 et 90 en Chine) et accentue ainsi l’absurdité de l’édifice. Les scènes et objets au premier plan sont tout aussi absurdes et évoquent “un état de rêve lié à l’étrangeté de vivre avec la distanciation sociale que nous adoptons tous pendant cette pandémie”. Les objets symboliques représentés expriment selon l’artiste : “certains de mes sentiments intérieurs pendant cette période de pandémie mondiale, une expérience divisée, contradictoire, absurde et même terrifiante qui me frappe constamment dans la réalité”.

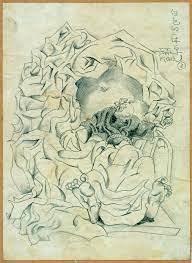

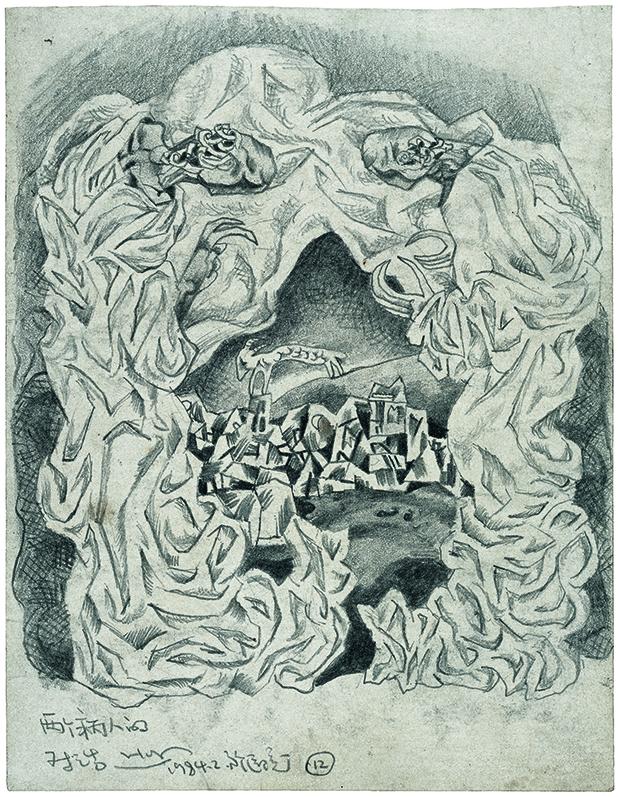

L’artiste renoue avec le jeu entre le réel et l’imaginaire dans l’espace symbolique de la mémoire, qu’il avait expérimenté avec ses dessins de fantômes “Ghost”, en 1984 au début de sa carrière. A cette époque, en proie à l’alcoolisme et à la dépression, il avait été interné et avait dessiné cette série de seize dessins, sorte de draps froissés fantomatiques. En 2007 il déclarait à ses étudiants : “ils sont tous sur la mort (dessins), la maladie et le désespoir, la signification de l’existence”.

Ghost – 1984

Je me réjouis que Zhang Xiaogang se soit “libéré” de ses portraits qui lui ont valu tant de succès et de fortune. Aujourd’hui, en renouant avec ses vieux démons il semble contradictoirement “apaisé” dans ses interviews d’avoir trouvé comment concilier dans son oeuvre l’histoire complexe de son pays, avec un degré magistral de symbolisme, et sa réflexion sur le sens de l’identité dans un sens plus large et non plus réduit à la famille.